地図上のアイコンをクリック(タップ)すると

各館のサイトにジャンプします。

千葉県立美術館

みる、かたる、つくる

千葉県ゆかりの美術資料を中心として体系的に収集、保管して後世に継承するとともに、「みる、かたる、つくる」活動により新たな知見を創造し、美術情報を発信します。

- 所在地

〒260-0024

千葉市中央区 中央港1丁目10番1号map

Tel:043-242-8311 Fax:043-241-7880

- 開館時間

午前9時~午後4時30分

(有料展示場の入場は午後4時まで)

千葉県立中央博物館

房総の自然と人間

千葉県立中央博物館は「房総の自然と人間」を常設展示の全体テーマとし、千葉県の自然と歴史について学べる総合博物館です。

- 所在地

〒260-8682

千葉市中央区青葉町955-2map

Tel:043-265-3111 Fax:043-266-2481

- 開館時間

午前9時~午後4時30分

(入館は午後4時まで)

中央博物館分館 海の博物館

房総の海と自然

海の博物館は、房総の海と自然をテーマとした自然誌博物館です。

- 所在地

〒299-5242

千葉県 勝浦市吉尾123 map

Tel:0470-76-1133 Fax:0470-76-1821

- 開館時間

午前9時~午後4時30分

(入館は午後4時まで)

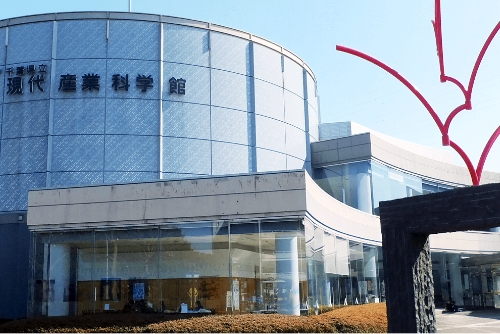

現代産業科学館

産業に応用された科学技術

を大人から子どもまで体験

千葉県立現代産業科学館は,子どもから大人までだれもが産業に応用された科学技術を体験的に学ぶことができる場を提供することを目的として設置されました。

- 所在地

〒272-0015

千葉県 市川市鬼高1-1-3map

Tel:047-379-2000 Fax:047-379-2221

- 開館時間

午前9時~午後4時30分

(入館は午後4時まで)

関宿城博物館

河川とそれにかかわる産業

千葉県立関宿城博物館は、千葉県の最北端で利根川と江戸川の分流点のスーパー堤防上にあり、平成7年11月に開館しました。

- 所在地

〒270-0201

千葉県 野田市関宿三軒家143-4map

Tel:04-7196-1400 Fax:04-7196-3737

- 開館時間

午前9時~午後4時30分

(入館は午後4時まで)

千葉県立 房総のむら

年間約460種類の実演・体験

「房総のむら」は、県内各地から出土した考古遺物や、武家・商家・農家などの展示を通して歴史を学んでいただくことを目的とする博物館です。

- 所在地

〒270-1506

千葉県印旛郡栄町龍角寺1028map

Tel:0476-95-3333

- 開館時間

午前9時~午後4時30分

(入館は午後4時まで)

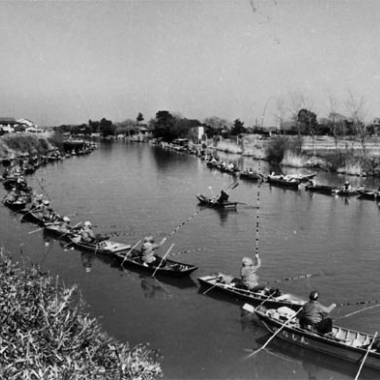

中央博物館 大利根分館

利根川の自然と歴史と

千葉県の農業

大利根分館は「利根川の自然と歴史」「千葉県の農業」を常設展示の全体テーマとし、千葉県の北西部にあたる香取・海匝など東下総地域の自然と歴史について学べる博物館です。

現在、本館への機能集約に向けた休館中のため、館内の見学はできません。

資料の利用や閲覧について

大利根分館の資料の利用を希望される方は、メールまたは電話にてお問い合わせください。

申込みに必要な書式のダウンロード、お問い合わせ先の詳細情報はこちらをご覧ください。

中央博物館 大多喜城分館

房総の城と城下町

大多喜城分館は、「房総の城と城下町」を常設展のテーマとした歴史博物館で、房総の中世・近世の城郭とそれに関わる武器・武具や調度品・古文書及び武家社会や城下町の生活などに関する資料を展示しています。

施設改修のため、令和3年12月27日(月)からしばらくの間休館しています。

なお、休館中も一部を除き、敷地内への立入りは可能とし、敷地内の研修館等を利用した展示等を実施しています。

休館中は、建物部分への立ち入りはできませんが、敷地内への立ち入りは可能です。

敷地内からは城郭の写真撮影などができます。

資料の利用や閲覧について

大多喜城分館の資料の利用を希望される方は、メールまたは電話にてお問い合わせください。

申込みに必要な書式のダウンロード、お問い合わせ先の詳細情報はこちらをご覧ください。